Malgré un marché de l’emploi cadre en repli, les diplômés des Grandes Écoles continuent d’atterrir sur leurs deux pieds. Mais l’enquête annuelle de la CGE révèle aussi des signaux d’alerte et des lignes de fracture persistantes.

Par la force tranquille de ses chiffres et la régularité de sa publication, l’enquête annuelle de la Conférence des grandes écoles (CGE) s’est imposée comme le baromètre de référence de l’insertion des diplômés de l’élite académique française. Pour sa 33ᵉ édition, elle s’appuie sur plus de 104 000 réponses issues de 204 écoles, soit 98,1 % des établissements concernés. Et le verdict est nuancé : des salaires en hausse, une satisfaction dans l’emploi toujours forte, mais un taux net d’emploi en recul.

Enquête CGE : une insertion qui ralentit mais ne rompt pas

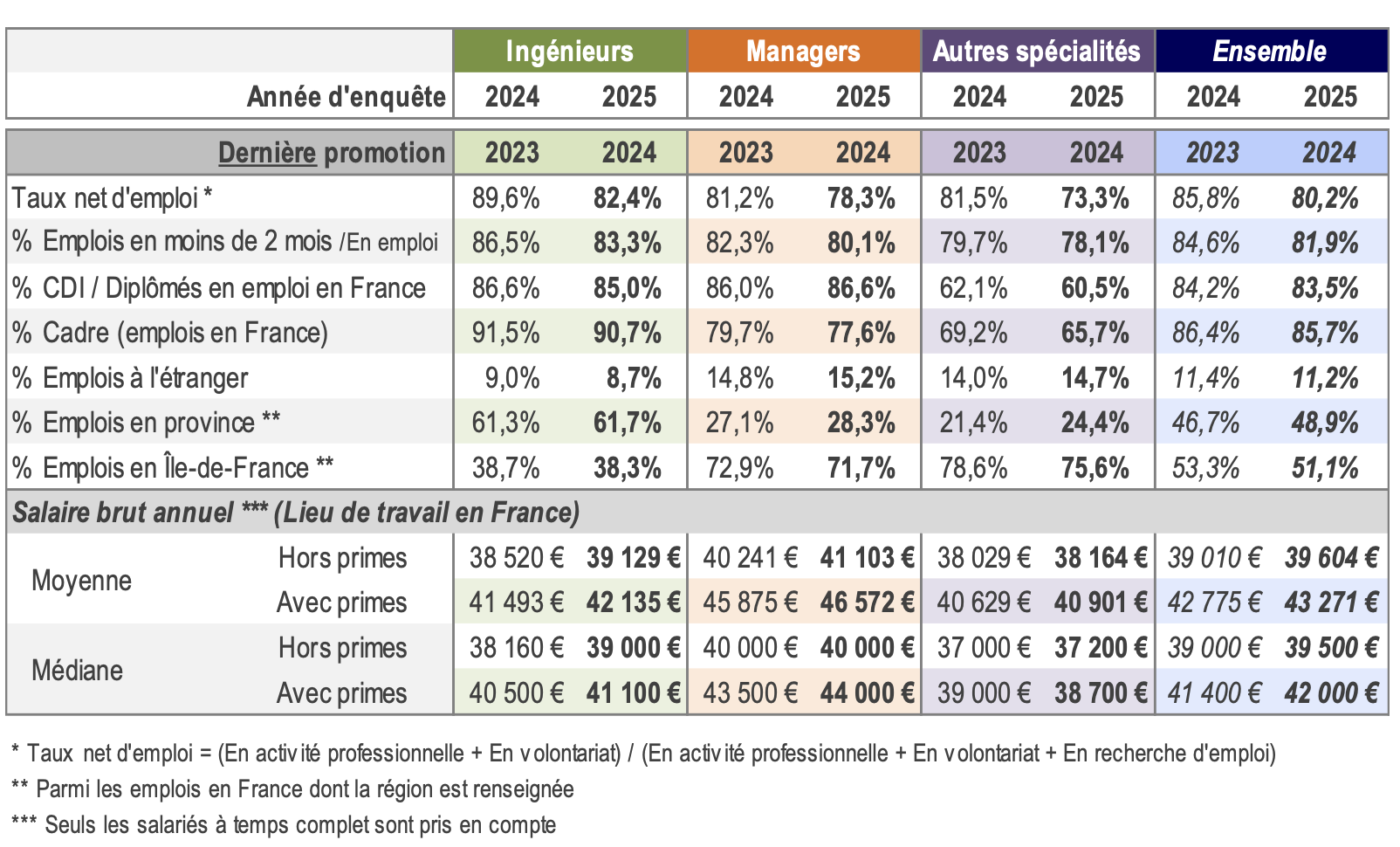

Le chiffre phare de cette édition 2025 : 80,2 %. C’est le taux net d’emploi de la promotion 2024, mesuré moins de six mois après leur sortie de formation. Un chiffre en repli notable par rapport aux 85,8 % de l’année précédente. Si les diplômés ingénieurs affichent le niveau le plus élevé (83,3 %), ils sont suivis de près par les managers (80,1 %) ; les diplômés des autres spécialités, eux, rencontrent un peu plus de difficultés (78,1 %).

La part de diplômés en recherche d’emploi grimpe à 16,9 % (+4,7 points en un an), soit un niveau proche de celui observé en 2021, en pleine crise sanitaire. L’APEC confirme la tendance : les recrutements de cadres débutants ont chuté de 19 % en 2024, et cette contraction se poursuivrait en 2025 (-16 % prévus). Résultat : les jeunes mettent plus de temps à s’insérer, même s’ils restent globalement bien armés. 81,9 % trouvent un emploi dans les deux mois suivant leur diplôme, et 64,5 % ont été recrutés avant même de l’avoir obtenu.

Source : (CGE) Conférence des Grandes Écoles

Source : (CGE) Conférence des Grandes Écoles

Des débuts solides… pas pour certains profils

Si l’on regarde la nature des contrats, la solidité reste frappante : 83,5 % des diplômés sont en CDI, et 85,7 % disposent du statut cadre. Autrement dit, quand emploi il y a, il reste qualifié et stable. Mais tout le monde ne bénéficie pas de la même dynamique. Les écarts selon les formations sont patents : les diplômés des écoles d’ingénieurs continuent d’être les mieux insérés (66,7 % en activité pro à 6 mois), derrière des managers (67,3 %), tandis que les diplômés des écoles de spécialités chutent à 52,1 %. Les inégalités femmes-hommes, elles, persistent à tous les niveaux : emploi (63,1 % pour les femmes, contre 66,8 % pour les hommes), contrat, statut… et salaire.

Côté rémunération, l’heure est à une légère embellie : le salaire brut annuel moyen hors primes atteint 39 604 €, contre 39 010 € l’an dernier. Mais là encore, l’embellie cache des disparités. Les managers dominent (41 103 €), suivis des ingénieurs (39 129 €) et des diplômés d’autres spécialités (38 164 €). Les femmes diplômées gagnent en moyenne 38 309 €, contre 40 474 € pour leurs homologues masculins. L’écart salarial atteint 5,7 % – il était de 5,2 % en 2024.

Du côté des apprentis (30,1 % des répondants), les résultats sont contrastés. Leur taux net d’emploi s’établit à 78,9 % (en baisse de 5,4 points), mais leur salaire moyen suit la tendance haussière : 39 047 €. L’apprentissage reste donc une voie d’accès privilégiée, avec 85 % de CDI à la clé.

Des jeunes diplômés géographiquement mobiles – Enquête CGE 2025

L’Île-de-France reste la principale terre d’accueil des diplômés (51,1 %), avec un tropisme marqué chez les managers (71,7 %) et les diplômés d’autres spécialités (75,6 %). Les ingénieurs, en revanche, s’éloignent de la capitale : 61,7 % d’entre eux débutent leur carrière en province.

À l’international, 11,2 % des diplômés sont en poste hors de France. L’Europe reste le premier bassin d’expatriation (42,8 %), la Suisse en tête (16,3 %), devant le Luxembourg (9,6 %) et l’Allemagne (8,9 %). Hors UE, le Royaume-Uni (8,4 %), le Canada (6,6 %) et les États-Unis (5,3 %) conservent leur attractivité.

Des choix de secteurs classiques, mais résilients

La hiérarchie sectorielle reste inchangée. Le conseil rafle toujours la mise, quel que soit le profil : 26,7 % des ingénieurs, 22,2 % des managers et 17,7 % des diplômés d’autres spécialités s’y dirigent. Viennent ensuite les TIC (services numériques), la banque-assurance, et le BTP pour les ingénieurs. Les diplômés de spécialités s’orientent davantage vers les administrations, les banques/assurances et collectivités locales.

Côté taille d’entreprise, c’est l’équilibre presque parfait : les jeunes diplômés se répartissent équitablement entre PME, ETI (29,4 %) et grandes entreprises (31,5 %).

RSE, IA : les compétences transverses montent en puissance

L’édition 2025 révèle aussi une montée en puissance de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) dans les fonctions occupées : 42 % des diplômés y sont exposés, un taux stable mais significatif. Chez ceux dont la mission intègre une dimension environnementale, 71,4 % estiment que leur formation les a bien préparés.

Quant à l’IA générative, elle fait une entrée remarquée : 66 % des diplômés l’utilisent déjà dans leur poste, principalement pour rédiger des contenus ou effectuer des recherches. Loin d’être une menace, elle est perçue comme un appui.

Un modèle à réinventer ?

« Ces résultats invitent les établissements membres à amplifier encore leurs efforts », note Laurent Champaney, président de la CGE. Le message est clair : il faut plus que jamais maintenir l’ambition de former des jeunes capables d’évoluer dans un monde mouvant, tendu, et parfois désenchanté.

Car si le « modèle Grande École » prouve sa résilience, il n’est pas intangible. Les lignes de fracture sociales, de genre, ou de territoire, ainsi que les évolutions technologiques et environnementales, appellent à une refondation lucide. Un diplôme reste un atout. Mais un atout n’est pas un parachute. Et pour que chaque diplômé atterrisse sur ses deux pieds, encore faut-il que la piste soit dégagée.